2025.03.30 Sun

沖縄県文化振興会は、沖縄県内を中心に活動するアーティストやクリエイターの紹介、文化団体、文化施設等の情報を掲載していくサイト「沖縄県文化芸術名鑑」の周知広報を兼ね、「Okinawa Arts meeting」を開催しました。その模様を、レポートでお届けします。

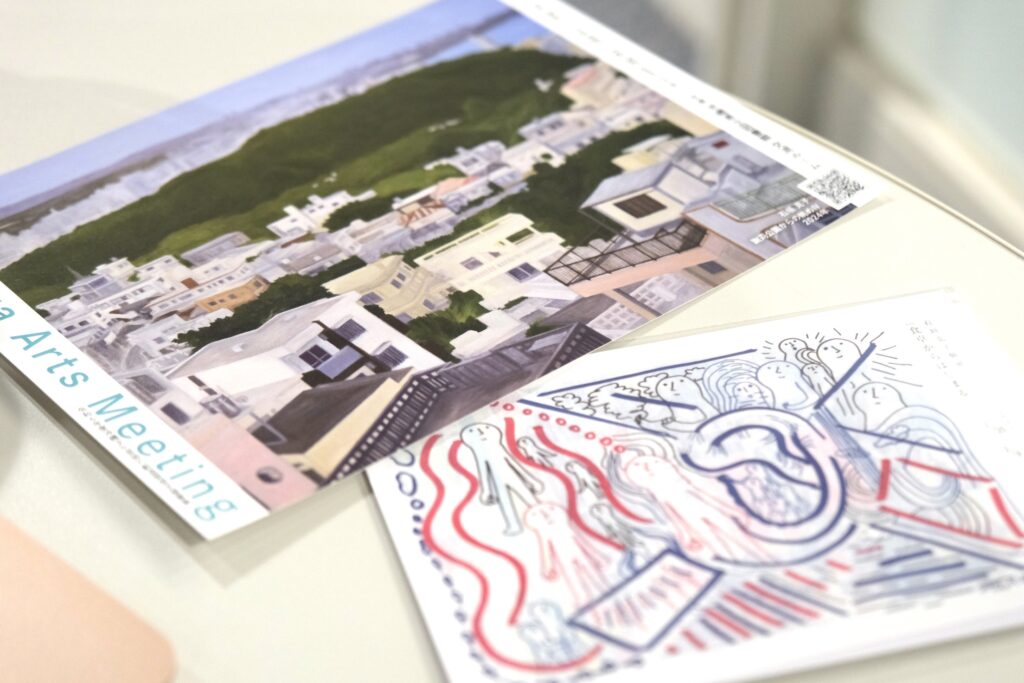

Okinawa Arts Meeting 〈那覇会場〉

日程:2025年1月18日(土)

場所:沖縄県立図書館 交流ルーム

第1部 / アーティストトーク「見えている風景」

石垣 克子(画家)

第2部 / 座談会「沖縄の文化・芸術の価値を伝え、繋ぐ」

又吉 啓(アーティスト)、知念 冬馬(知念紅型研究所)、伊敷 祐希(一般社団法人C-BRASSウインドオーケストラ)

ファシリテーション / 小田井 真美(さっぽろ天神山アートスタジオディレクター)

進行 / 八巻 真哉(沖縄県文化振興会)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

地域に根ざす文化芸術の価値を伝え、継承し、そしてさまざまな表現が交差することによる新たな可能性をアーティスト同士で探究する対話「Okinawa Arts Meeting」。2025年1月18日に那覇会場として沖縄県立図書館で開かれた会には、第1部のアーティストトークでは画家の石垣克子さんを招いて「見えている風景」と題した講演、続く第2部では「沖縄の文化・芸術の価値を伝え、繋ぐ」をテーマに沖縄県内で活躍する表現者3人の座談会が行われた。

話者:画家・石垣克子/ファシリテーション:小田井真実(さっぽろ天神山アートスタジオディレクター)

第1部では画家の石垣克子さんが自身のキャリアを振り返り、制作においてポイントとなった時期や出来事について記憶をたどり、丁寧に拾い上げながら語った。風景画や制作物、制作そのものへの向き合い方や、普段とは違った場所で滞在制作(=アーティスト・イン・レジデンス)をする時の経験で得た感覚について語った。

石垣さんが1つのターニングポイントとして挙げたのは、2008年に沖縄市でアトリエを構え、シャッター街の空き店舗でワークショップをしていた時期。その時のことをこう振り返る。

「一般の方々と一緒にワークをした時に“裏方”の存在をちゃんと知ったんです。それまでは一生懸命に目の前のことをするだけ、何かを作るだけだったのですが、ワークの中で制作と自分だけではない部分のプロセスについても学べたことは大きな気づきだったと思います」

レジデンスについては、小田井さんからの誘いを受けて行った北海道の天神山アートスタジオや、熊本のつなぎ美術館、さらに韓国での制作経験についても所感を語った。

小田井さんの「拠点としている沖縄とは別の場所に滞在する経験は、風景を描くことにどのように結びついていますか?」という問いに対して、石垣さんは「レジデンスの形はさまざまですけど」と前置きしつつ、以下のように話した。

「風景を描くことそのものよりも、訪れた場所に入って行って触れているというだけでも感覚は違います。もちろんその時にはどこかしら『絵を描きたい』という気持ちもあるのですが。熊本の時は2ヶ月の滞在でしたが、リサーチも含めると延べ4ヶ月の時間をかけました。小学校や鉄道、高齢者施設など、気になる場所を吟味して決めていったんです。風景画には、自分の知らないことでも知っていることとリンクできる部分もあるので、描きっぱなしにならず、見てくれた人の感想も加わってほしいと思っています。だから、現地の人たちと会話することもとても良い経験になります」

また、2017年ごろから描き始めた「基地のある風景」は、当初米軍基地を描くことに抵抗はあったものの「沖縄市に通って、基地がこんなに身近にあるんだということに気づ」き、「いつか返還されて、なくなってしまうものがきっと多いので、選びながら描いておく」ことにしたという。

「写真も撮りながら現場で描くんですが、忠実に描くだけではなくて、何があるのか、見えていないものはあるのか、ということにも考えを巡らせながら描いていると、記憶の中で再構成されていくような感覚になります。50代の私の目で見たものを残しておこう、という気持ちもありますね」

まとめでは、沖縄のアーティストが育っていく中で重要なことについての議論が交わされた。石垣さんは「“外”に出ていけたのは前島アートセンターがきっかけでした」と、自身の経験を振り返りながら「ギャラリー以外の場所で、街中の開かれた場所で展示することは難しかったんですが、したかった。そういう場所で作品を目にした街の人たちの声は確実に栄養になっています」と述べた。さらに要望として、オルナタティブスペースを継続的な運営、美術館とは違う形のアートセンターの存在を挙げた。「活動するアーティストたちの姿を可視化して、アーティスト同士をオープンに繋げることができると思います」

札幌市が所有していた宿泊施設をアーティストのスタジオに改装して運営している「天神山アートスタジオ」のディレクターの視点から、小田井さんは「行政が動くとしたら、アートスタジオなのではないか」と提案した。

天神山アートスタジオが都市公園の敷地内に立地していることに言及し、「アートを目的にしていない人たちの動線でもあるので、そこで作品や制作作業をしているアーティストに偶発的に出会うことで、1人だけでも興味を持ったり、初めて展覧会に行ったりするという、小さくとも確実な変化が起こっています」と説明。街場の人たち(=世間)とアートとの繋がりを生み出す可能性を示し、第1部を締め括った。

話者:又吉啓(アーティスト)、知念冬馬(知念紅型研究所)、伊敷祐希(C-BRASSウインドオーケストラ)

第2部では、活動分野の違う3人の表現者が「沖縄の文化・芸術の価値を伝え、繋ぐ」というテーマについてそれぞれの経験や立場から話した。沖縄という場所について、次世代に繋いでいくことについてなど、現在の立ち位置を見つめ直しつつ、これからの沖縄の文化芸術についての展望にも触れた。

先ず沖縄について又吉さんは「土地から生まれてくるエネルギーにインスピレーションをもらっています。もちろん、各地の土地それぞれに文化があると思うが、自分がやっている現代美術の部分だと、沖縄文化について話す機会も多いし、そういう話をすることがみんな好きだなと感じています」とコメント。

知念さんは伝統工芸の観点から「沖縄には中国と日本本土の文化が入り混じって発展したものが多い」と指摘。「沖縄で唯一の染めである紅型は『歴史があるから凄い』と考えられがちですが、他方で次に繋げるためにどうやって価値を伝えていくかということを考えた結果が歴史になっていくと考えています」と説明した。その上で、「今自分が紅型を作って、どれだけのニーズを県内外に押し出していけるかというのが、これからの価値を作り上げていくために重要なことだと考えています」と課題感を示した。

「沖縄は『大好きな場所』という一言に尽きます」と話す伊敷さんは、ドイツ留学時代に外に出たことで「自分は沖縄が好き」ということを改めて認識したという。ドイツでも東京でも、楽器を演奏している沖縄出身の人は「リズム感が違う」と指摘されたことに言及しながら「民謡や三線が日常に溶け込んでいる沖縄の日常を守らないといけないと思いました」と話した。

次世代への継承については、又吉さんが「メソッドではなくて、下の世代の人たちと一緒に時間を過ごすことによって、歴史に紡がれてきた人間の尊厳や、少しずつ継承されていく言語化できない何かを伝えていきたいです」と話した。

次いで知念さんは、日本の工芸に後継者が不足していることを指摘しつつ、紅型は「人材について悩んでおらず、県内外でやりたい人が多い」と説明。それを踏まえて「工芸はまだ保守的な部分がぬぐえないので、積極的に発信していくことで興味を持ってもらえる余地がまだまだあり、発信することの必要性を感じています」と述べた。

「米軍の払い下げの楽器がたくさんあった沖縄は、かつて吹奏楽大国でした」と回顧した伊敷さんは、楽器をやりたくて集まってくる子どもたちを対象にした「ユース事業」の重要性を強調した。加えて、音楽を専攻して芸大を卒業しても「演奏の仕事がない」という現状について触れ、全員がプロになる必要は無いと前置きしつつ「仕事を作って循環させるための動きをしていきたいと考えています」と語った。

座談終了後は会場に集まった人のたちの中から質問もいつくかあがり、登壇者に加えて第1部の石垣さんや小田井さんも混じって意見を交わす場面もあった。

さまざまな分野で表現の最前線に立つ人たちの言葉は、それぞれに違う響きを持っていたものの、未来への志向という意味では確かな共鳴をみせていた。表現や作品はもちろんだが、その間隙にこうした場を挟み込みながら、変化し続ける現在から未来への繋がりにアートや表現を馴染ませ、文化芸術の価値を循環させていく試みをいくらでも重ねていく必要があるだろう。

<本ページに関するお問い合わせ>

公益財団法人沖縄県文化振興会 沖縄アーツカウンシル(沖縄文化芸術の創造発信支援事業 担当)

電 話:098-987-0926

メール:info-oac@okicul-pr.jp