2025.10.28 Tue

「深く掘れ己の 胸中の泉 餘所たよて水や 汲まぬごとに」。

この詩はドイツの哲学者ニーチェの言葉を、「沖縄学の父」伊波普猷(いはふゆう)が沖縄語に翻案した琉歌だ。「自分自身を見つめて深く掘り下げることで、自分の表現、才能は花開く」という教訓が込められており、これこそ「めぐるプロジェクト」の狙いである。

本プロジェクトでは、文化芸術・アートの分野における創作の出発点は、「表現者自身の主観」にあると捉え、創作活動をする参加者一人ひとりが思考をめぐらせる手助けやきっかけになるような、沖縄にまつわる4つの企画を用意した。

4つの企画を終えた先に何が待っているのかは誰にもわからないし、何もないかもしれない。しかし「何か」を見つけることを目的とはしていない。「思考をめぐらせ、感じる」ことを何よりも大切にしてほしくて立ち上がったプロジェクトなのだ。

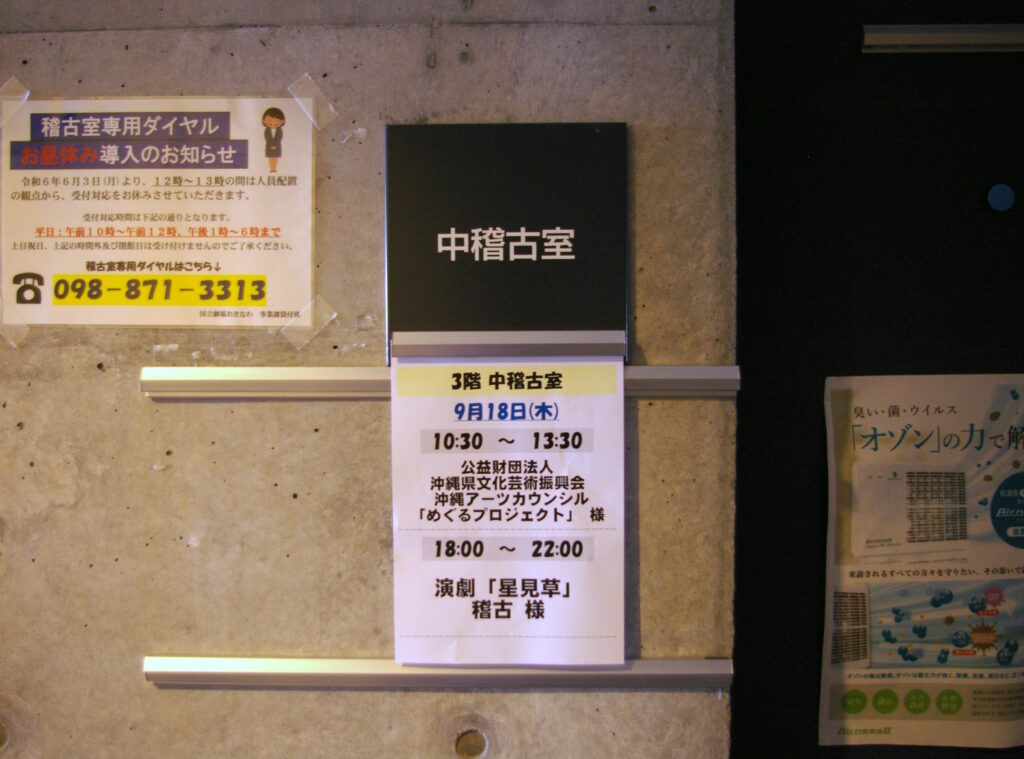

このような想いのもと、第1回目の企画「芸をめぐる」が9月18日に実施された。

舞台となったのは、浦添市の国立劇場おきなわ。組踊や琉球舞踊、琉球古典音楽など、沖縄の伝統芸能が上演されるだけでなく、それらを保存・振興するための拠点でもある。

ここでは組踊を鑑賞することはもちろん、琉球芸能の担い手を囲んで対話の場が設けられた。沖縄の長い歴史の中で育まれた伝統芸能に触れることで、参加者は何を受け取り、どんな思いをめぐらせるのだろう。

朝から始まった「芸をめぐる」、まずは劇場稽古場にて、琉球芸能実演家の嘉数道彦さんの話を聞き、質疑応答を行う。

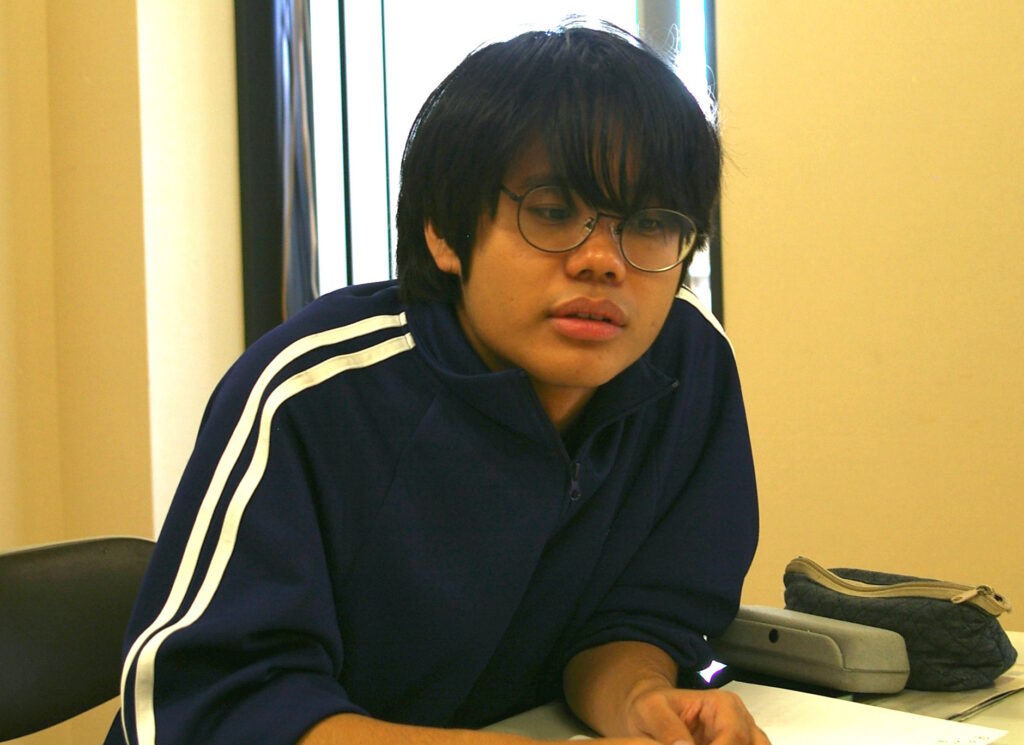

本プロジェクトの参加者は、安里寿美さん、石川舞さん、宮城葉月さん、ピンクさん、邊土名俊毅さんの合計5人。この日は安里さん、宮城さん、邊土名さん、ピンクさんが参加した。

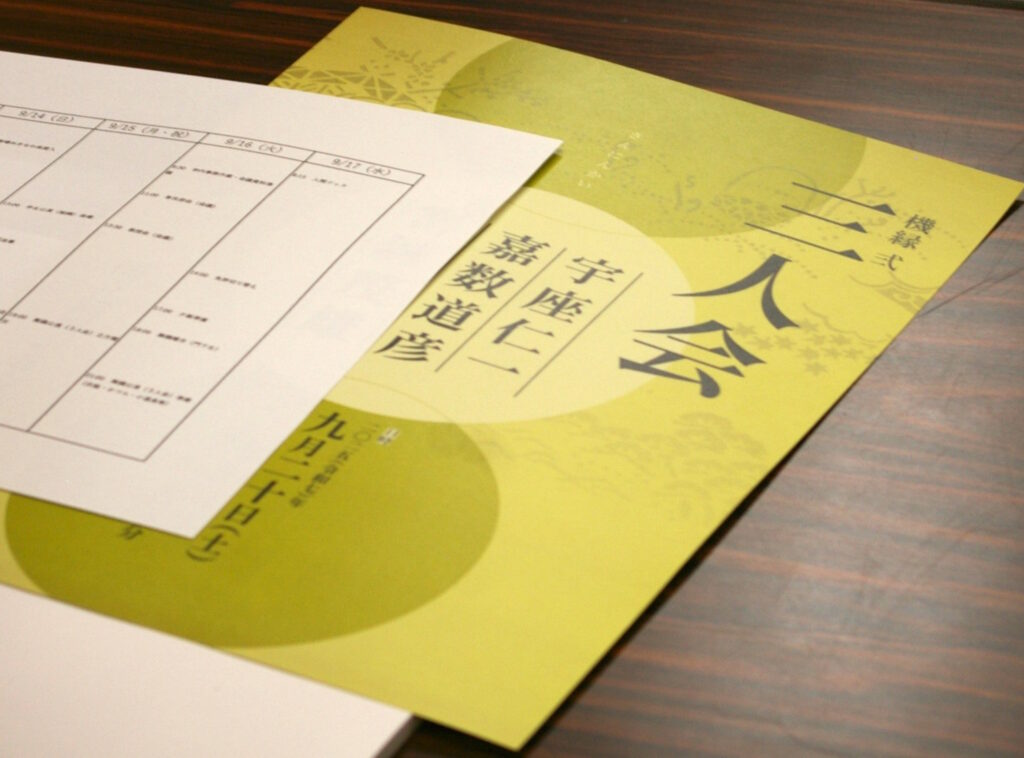

2013年〜22年まで国立劇場おきなわの芸術監督だった嘉数さん。現在は舞台に立ちながらオリジナルの台本制作・演出・振付までこなし、さらに沖縄県立芸術大学で教鞭をとり、沖縄の伝統芸能の世界で精力的に活動している。

着物をビシッと着こなす嘉数さんの左には、本プロジェクトの企画・運営を行う沖縄アーツカウンシル プログラムオフィサーであり、琉球舞踊、琉球古典音楽実演家の具志幸大裕。嘉数さんとは同業者であり学生時代からの付き合いで、進行役を担当した。

嘉数さんを目の前にして緊張の面持ちの参加者たちだったが、ユーモアに富んだ嘉数さんの語り出しで徐々に緊張がほどける。それぞれの自己紹介をしながら和気あいあいとした雰囲気になるまでに、さほど時間はかからなかった。

嘉数さんは、実演家を取り巻く環境について語りはじめた。

|

嘉数:芸能活動を職としているプロには、ステージプロとレッスンプロの2種類がいます。ステージプロというのは、自分の技を舞台で披露して生計を立てている。レッスンプロは、お弟子さんへ教えて、その謝礼によって生計を立てています。しかし、琉球芸能界では、どちらかだけに専念できる実演家は皆無に等しいんです。 というのも、かつて芸能が娯楽として親しまれていた時代は舞台数が多く、お客様からの入場料収入も安定していましたが、近年では以前ほどの公演数はなく、観客層も限られた状況になってきました。一方、お稽古事として琉球舞踊を習う方々も減少しているのが現状です。 |

そんな状況下でも、自分は恵まれている方だと嘉数さんは語る。

|

嘉数:私の場合、日中は県立芸大で琉球舞踊や組踊を学生に教え、夜は舞台に向けての活動に費やしており、一日中琉球芸能に携わる仕事ができています。しかし多くの方が、昼間は全く違う仕事をしながら舞台活動をしているんですよ。 |

昼間の時間を稽古に費やせないことのもどかしさを抱えながらも、組踊の「演者」としてだけでなく、「作り手」としても組踊を支える嘉数さん。その原動力の源は、一体どこから来るのだろうか?

|

嘉数:実は沖縄県立芸術大学の入学当初は舞踊だけしたいと思っていて、組踊にあまり興味がなかったんです。しかし授業を通して徐々に興味を持ち始めて、1年次の夏には、すっかり虜になっていました。もっと組踊を極めたいと大学院へと進みましたが、一方で、不安にもなってきたんです。 当時の客層は50代以上で、新陳代謝がほとんどされていない状態でした。そんな中で私が組踊を続けて60代、70代になる頃、一体誰が見に来てくれるのだろうと。もっと積極的に若い世代にも見てもらえるような活動をしなければならない、それが担い手である私の務めではないかと思いました。 |

そして取り組んだのが、「組踊版スイミー」だ。レオ・レオニ作の絵本「スイミー」を敵討物の組踊に仕立てた作品で、今や子どもから大人まで親しまれている嘉数さんの代表作である。

|

嘉数:新作と言えども、組踊の創始者『玉城朝薫』の古典が基礎にあることに変わりはありません。しかし古典だけに甘えていては発展はないので、朝薫が始めた組踊を未来へ繋いでいくための一つのアクションとして、今の時代だからこその作品を生みだすべきだと思っています。 |

嘉数さんが新作製作に意欲を燃やし始めた頃、ここ「国立劇場おきなわ」が2004年にオープン。演者が組踊を披露する機会が格段に増えたことで新規客も徐々に増え、演者が腕を磨き、将来への夢を抱ける環境が整ってきた。

|

嘉数:今がベストな状態というわけではありませんが、以前に比べて組踊が広く浸透してきたと実感しています。観客も増え、組踊を志す後輩も育ってきました。 |

熱心にメモを取ったり描いたりと、思い思いに嘉数さんの話に耳を傾ける参加者。ジャンルは違えど何らかの創作に携わる身として、さまざまな想いを抱いているに違いない。

写真家として活動する安里さんは、「芸能や芸術をつないでいくことの困難さ」に、大いに共感したという。

|

安里:芸術や芸能を継続するには、環境を整えることは非常に重要だと感じました。国立劇場おきなわという拠点があることで、出演機会が増えたり後輩育成ができたりと、次世代につなげていく土台ができたんだな、と。 写真の世界でも、沖縄では志す若い世代が減っていると少し危機感を覚えています。私に育成の使命があるわけではないですが、後輩が育ってきたり、活躍していたりするのを見ることは純粋に嬉しいので、何か私にできることがあれば取り組んでみたいですね。 |

演劇活動をしている邊土名さんは、演劇としての組踊の在り方に並々ならぬ関心を抱いている様子。「キャスティングの方法は?」「どのように公演スケジュールを組んでいる?」など、具体的な質問が飛び出し、中でも「いつ作られたものを『伝統芸能』と呼ぶのか?」という問いには、ほかの参加者も興味津々だった。

|

邊土名:300年ほど前に作られた組踊は『伝統芸能』と言われていますが、例えばシェイクスピアの作品はもっと昔に作られたのに、あまり伝統的な感じがしません。また、嘉数さんの作った『組踊版スイミー』や『組踊版さるかに合戦』は、組踊といえども最近のもの。いったい何をもって『伝統芸能』と呼ぶのか、定義などはあるのでしょうか? |

嘉数さんの答えは、とても明快だった。

|

嘉数:今のところ、伝統的な組踊は琉球王朝時代に創られたものとされています。そして伝統組踊の様式をもとに明治以降に作られたものが、創作組踊・新作組踊と呼ばれています。最近創られている『現代版組踊』と呼ばれるものは、組踊の伝統様式とは異なる文脈から生まれた新たな歌舞劇、と解釈しています。 ちなみに私が創作した『組踊版スイミー』や『組踊版さるかに合戦』も、正直組踊と呼びたくありません。組踊の普及を目的に親しみやすさを重視した新たな舞台芸術のジャンルだと考えているので、『組踊』ではなく『組踊版』と冠して差別化しています。とはいえ、時代が変われば解釈や名称も変化するものなので、伝統の流れの中で、ゆくゆくは別の名になっているかもしれませんね。 |

時間が許せばどんどん話が盛り上がりそうな気配だが、「組踊を見たい!」という気持ちも膨れ上がっているに違いない。嘉数さんを囲んでの対話はいったん終了となり、午後はお待ちかね、組踊の鑑賞である。

演目は、玉城朝薫の代表作「二童敵討(にどうてきうち)」。護佐丸・阿麻和利の変を題材にした義と仇討ちがテーマの話で、1719年の尚敬王の冊封儀礼で初めて上演された名作だ。

今回は組踊鑑賞教室という初心者向けのプログラムになっており、組踊の舞台の他、組踊の鑑賞方法や約束事などを紹介する「組踊の楽しみ方」というコーナーも設けられている。

組踊の上演時間は約1時間。皆の感想が楽しみだ。

舞台と「組踊の楽しみ方」合わせて約2時間にわたる鑑賞教室の終了後、改めて稽古場に集合した4人。円陣を組むように席に着き、既にチームワークが出来上がっているようで驚く。組踊の感動が冷めやらないのか、我先にと感想を口にし始めた。

|

ピンク:とにかく所作が美しい。動きの一つひとつが感情にリンクしているようで、登場人物の思いが伝わってきました。華美な照明や装置がないなかで、ぼんやりと照らされた人物のゆったりとした動きが心地よくて、でも退屈ではなくて、時間の感覚が狂うというか、舞台の世界に引き込まれました。 |

画家のピンクさんは、演者の踊りや所作、舞台装置、演出、小道具、衣装など、ビジュアル面での美しさに魅了されたと語った。他のメンバーも同様で、衣装一つでその人物の立ち位置がわかることにも感心していた。

宮城さんは、演出についても独特の美しさを感じたという。

|

宮城:親の敵を討つシーンが暴力的ではないことに、組踊の美学を感じました。最近はアニメでもゲームでも血なまぐさい演出が多いけど、組踊では、そのような場面はあえて見せず、あくまで舞踊的に想像させる。あと、とてもゆっくりと話が進行する場面もあれば、少しテンポが速まる場面があって、そのコントラストも素晴らしかった。 |

午前中に嘉数さんから聞いた「国立劇場おきなわができたことで組踊が復興した」ことについても、各自が思いをめぐらせていた。

|

邊土名:もともと組踊は、当時の国家プロジェクトとして、外交の手段として作られた歴史がありますよね。それを考えると、国立劇場おきなわが作られたのも、行政側の何らかの思惑があったからなのかな、と思ったんです。だって国立と名の付く劇場は全国に数カ所で首都圏に集中しているのに、なぜか沖縄にはある。不思議です。 |

|

邊土名:嘉数さんがおっしゃるように、今のところ組踊はいい状況にあるかもしれないけど、今後の政治の流れによってはどうなるかわからない。それは組踊だけでなく、ぼくらの創作活動にも影響するかもしれない。チャンスが増えたり減ったりする気がするんです。 |

組踊を取り巻くリアルな状況を知り、改めて「国立劇場おきなわ」という大舞台で鑑賞したからこそ抱いた疑問と懸念。創作に携わるすべての人に、大きくかかわってくることかもしれない。

|

ピンク:確かにそういう懸念はあって、だからこそ最近では行政とかに頼らないで、見せる場が欲しい人たちが自発的に動いて、発表の場を確保する動きが活発化していますよね。 |

続けて、

|

安里:国立劇場があるという点で、他県よりは沖縄の芸能は優遇されているかもしれない。 |

と安里さん。

|

安里:でも、どんな理由であろうと、組踊という伝統芸能が若い世代に広がって、見る人が増えることはいい傾向だと思います。 |

内容に対する感想だけでなく、背景にまで思いをめぐらせる4人。

沖縄の文化や芸術、人や場所との出会いを通しての「めぐる旅」は、まだ始まったばかりだ。

執筆・写真:仲濱 淳

0|オリエンテーション

1|芸をめぐる

2|心をめぐる

3|島をめぐる〈前半〉

3|島をめぐる〈後半〉

4|「 」をめぐる

参加者感想コメント

企画背景コメント

【本ページに関するお問い合わせ】

公益財団法人沖縄県文化芸術振興会 沖縄アーツカウンシル

「めぐるプロジェクト」担当(喜舎場・具志・橋口)

TEL:098-987-0926

E-mail:info-ninaite@okicul-pr.jp

主催:公益財団法人沖縄県文化芸術振興会 (沖縄県受託事業「令和7年度沖縄文化芸術の創造発信支援事業」)