2025.03.31 Mon

(公財)沖縄県文化振興会では、先島の多様な文化/カルチャーをテーマに、ひらかれた場でゆるやかに話し合う「先島文化ミーティング」に取り組んでいます。第2回目となる今回は「先島文化を次世代へつないでいくには?」と題し、石垣島と宮古島、それぞれの島からゲストをお招きしました。その模様をレポートでおとどけします。

第2回先島文化ミーティング「先島文化を次世代へつないでいくには?」

日 時:2025年1月22日(水)

会 場:イベント&コワーキングスペース チャレンジ石垣島

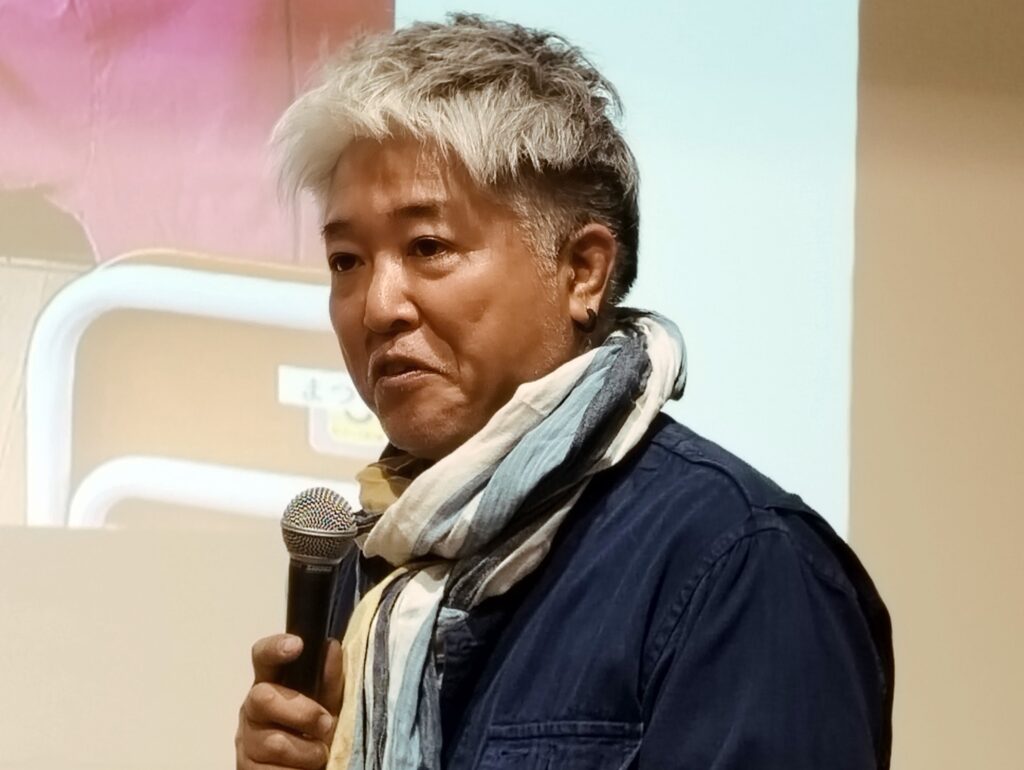

登壇者:大濵 豪(株式会社島藍農園 代表取締役)、新城 大地郎(アーティスト・PALI GALLERY(パリギャラリー)ディレクター)

司 会:上地 里佳(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)、小川恵祐(同プログラムオフィサー)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「先島文化を次世代へつないでいくには?」をテーマに、第2回先島文化ミーティングが石垣島で開催された。登壇者は、石垣島で八重山藍の栽培から染織、ブランド展開まで手がける大濵豪(おおはま つよし)氏(㈱島藍農園代表取締役)と、宮古島でギャラリーを運営し、自らもアーティストとして活動する新城大地郎(しんじょう だいちろう)氏(PALI GALLERY / パリ・ギャラリー ディレクター)。ちゃぶ台を囲み、和やかな雰囲気のなかで、それぞれの視点から文化継承の取り組みと思いを語り合った。

大濵氏は、石垣島で八重山藍の栽培・染織を手がける「島藍農園」を運営する。26歳の時に島に戻り、伝統的な藍染めの文化が途絶えかけていることに危機感を抱いた。そこで、島に自生する「ナンバンコマツナギ」の栽培方法、加工方法を試行錯誤の末に確立してきた。

また、ここ数年の取り組みとして、地元の吉原小学校と協力し、子どもたちが藍の種まきから染めまでを体験できる活動を実施。子どもたち、親、先生を巻き込み、一連のプロセスを楽しみながら藍染めに触れる時間を共有した。「学びの場を与える」のではなく、一人ひとりの興味を深めるきっかけを作ることが、活動の原点にあるという。 ©島藍農園

©島藍農園

幼少期から書道に親しみ、現在は宮古島の藍を使用し作品を創作する新城大地郎氏。宮古島に創作発信の場がなかったことから一念発起し、2022年に「PALI GALLERY」をオープンした。ギャラリーでは、展覧会や地元の生産者と市民をつなげるマーケット、トークイベントの開催にとどまらず、アーティスト・イン・レジデンス事業を展開。これまで山﨑萌子、Ryu Ikaなど、国内外のアーティストが宮古島に滞在し、島の風土や土地での経験を反映した新作を制作し、発表する機会を提供してきた。こうした活動は、宮古島の人たちに新鮮な刺激をもたらし、新たな展開が生まれている。 ©kentahasegawa

©kentahasegawa

©paligallery

大濵豪氏と新城大地郎氏には、多くの共通点がある。 大濵氏は、祖母が地域の織物文化や産業に寄与した人物であり、一方新城氏は、祖父が宮古島の禅僧であり民俗学者であった。二人とも家族から受け継いだ文化や記憶を、独自の形で表現している。また、島の外で暮らした経験から「文化は耕し、育てるもの」という考えにたどり着いた点も共通する。

「 CULTURE(カルチャー)(文化)はCULTIVATE(カルティベート)する(耕す)ことから生まれる 」と表現した、新城氏のギャラリー名「PALI GELLERY」のパリは、宮古島の方言で「畑」に由来する命名である。大濵氏は畑で藍を育て、新城氏はアートを通じて文化を耕し続けている。

二人の対話と会場からの質問を通じて、文化を未来へつなぐために「一人ひとりの意識がどう関わるのか」という問いが改めて浮かび上がった。文化の継承には、個々の感性、地域の力、行政や企業の支援が響き合う場が欠かせない。それをどう築き、より豊かなものにしていくのか。文化は誰か一人の手で担うものではなく、関わるすべての人の意識によって形作られる。

時代とともに移り変わる島の風景、暮らし、人々の価値観。文化は決して固定されたものではなく、時代とともに形を変えながら生き続けるものだ。「沖縄」とひとくくりにできない、それぞれの地域に根ざした自然、精神性、歴史があり、それを見つめることが大切だと二人は語る。新城氏は「人の行き来こそが文化の活性化につながる」と強調し、先島がアジアへとひらかれていく可能性について言及した。文化は、ただ守るだけのものではなく、常に新しい価値を生み出す創造の源泉でもある。過去の歴史や伝統を礎としながら、新たな表現を積み重ねることで、次世代へと受け継がれていく。その思いを共有し、新たな一歩へとつながる形で締めくくられた。

執筆・記録:飯田あかね

執筆・記録:飯田あかね

構成:(公財)沖縄県文化振興会

・株式会社島藍農園

(本社)〒9070013 沖縄県石垣市浜崎町3-3-20 コーラルベイ石垣島弐番館203

(店舗)〒9070022 沖縄県石垣市大川205

https://shimaai.com/

・PALI GALLERY

〒906-0013沖縄県宮古島市平良字下里574-6ウエスヤビル1F

https://www.paligallery.com/

・Daichiro Shinjo / 新城大地郎

https://www.daichiroshinjo.com/

インスタグラム:@daichiro_

<本ページに関するお問い合わせ>

公益財団法人沖縄県文化振興会 沖縄アーツカウンシル(沖縄文化芸術の創造発信支援事業 担当)

電 話:098-987-0926

メール:info-oac@okicul-pr.jp