2025.03.30 Sun

沖縄県文化振興会は、沖縄県内を中心に活動するアーティストやクリエイターの紹介、文化団体、文化施設等の情報を掲載していくサイト「沖縄県文化芸術名鑑」の周知広報を兼ね、「Okinawa Arts meeting」を開催しました。その模様を、レポートでお届けします。

Okinawa Arts Meeting 〈宮古島会場〉

日程:2025年1月23日(木)

会場:未来創造センター 研修室1・2

話題提供及びディスカッション「宮古諸島の文化をどのように学び、伝え、繋ぐことができるのか」

荻野 鉄矢(ミュージシャン) × 與那覇 光秀(ライター)×遠藤 美奈(沖縄県立芸術大学音楽学部准教授)

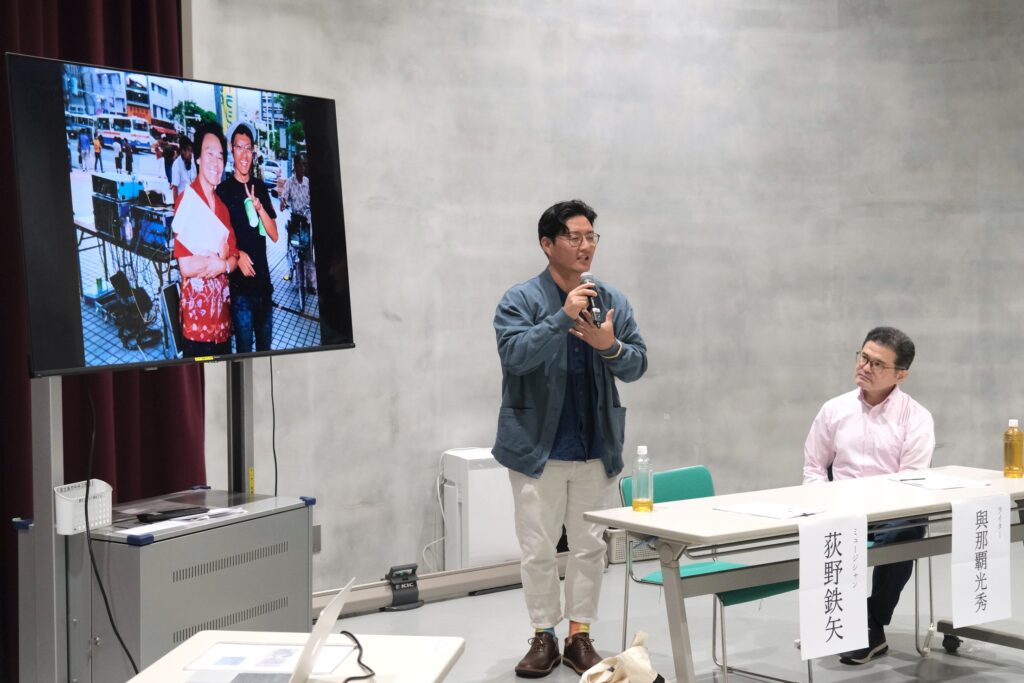

地域に根ざす文化芸術の価値を伝え、継承し、そしてさまざまな表現が交差することによる新たな可能性をアーティスト同士で探究する対話「Okinawa Arts Meeting」。2025年1月23日に宮古島会場として未来創造センターで開かれた会では、地元で活動するミュージシャン、ライターを招いて「宮古諸島の文化をどのように学び、伝え、繋ぐことができるのか」をテーマに、トークセッションが行われた。

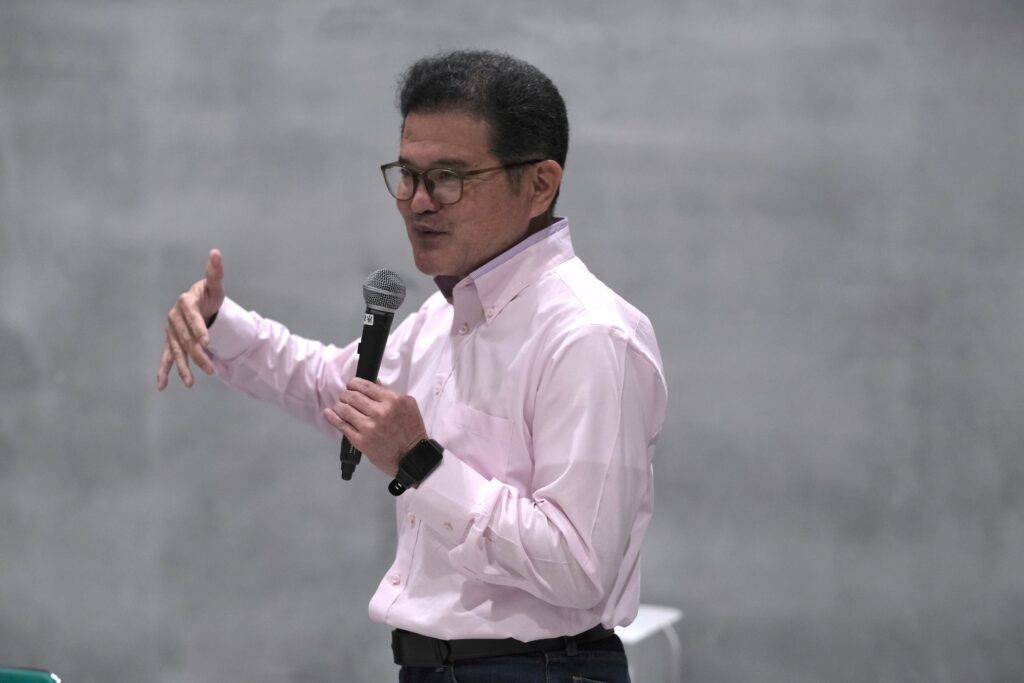

ゲストはミュージシャンの荻野鉄矢さん、ライターの與那覇光秀さん、モデレーターを沖縄県立芸術大学音楽学部准教授の遠藤美奈さんが務めた。

冒頭、先ず遠藤さんが地域文化を学び伝えていく活動の事例として浦添市の「てだこ市民大学」を紹介した。

てだこ市民大学は市民に自分たちの地域を考えてもらうための市民講座で、「つながる、知る、学ぶ、伝える」という段階を踏んだ知識の共有を行う。特徴的なのは、その上で卒業研究として自分のリサーチをアウトプットするところまでがパッケージングされているところだと遠藤さんは指摘した。

この講座で過去の参加者が自分の住む地域史について、現在では旋律が失われたとされていた稲作の歌を調べ、その結果を発表したら音源を持っている人が現れたという出来事を紹介。そうした事例を引きながら、学びたい、調べたいと思った時に誰もがアクセスできる知識や情報をどのように蓄積し、伝えていけばいいのか、宮古島でどのような取り組みができるのかと問題提起した。

ミュージシャンの荻野さんは「宮古の人たち自身は“普通”だと思ってることが、僕にとっては実は底知れないパワーを持っている普通じゃないことなんですよ。言葉にするのが難しい感覚なのですが、“それ”をどうやって残して、守っていくのかということをずっと考えています」と語る。

高校生の頃に宮古島に移住して音楽活動を続けてきた荻野さんは、地元のミュージシャンたちと演奏をともにしながら、さまざまな場所に連れていかれ、予想もしないたくさんの人たちと出会ったという。

「今までの考え方とあまりに違いすぎるので、島のことを自分から学ばないといけないと感じました。この場所では、昔から受け継がれた“普通のこと”を当たり前のように大事にしているんです」

「次世代の若者たちに対して『こういう人もいるよ!』ということを伝えていきたいんですよ」。そう語る與那覇さんは、宮古で生まれ育ったり、宮古で転機を迎えたりして現在活躍している人たちへのインタビューをまとめて紹介する冊子『Sugurimunu』(スグリムヌ:宮古方言で「優れた者」という意味)を出版している。

日本で初めての離島コミュニティFM局「FMみやこ」の立ち上げメンバーとして奮闘し、宮古方言を残すために尽力し、本を出版してフェスを開催するために奔走し、とにかく精力的に活動してきた與那覇さん。

「誰か1人の話を聞くことで島の文化が見えてきます。そして、宮古島の魅力を聞けば皆が違うことを言うんです。決して1つじゃない」

島を拠点に活動を続けている2人だが、サポートが必要な部分を聞くと、先ず與那覇さんは「ストレートな話になりますが、やはり資金があるに越したことはないと思います」と経済的な側面を真っ先にあげた。

人と人との繋がりや人材については、萩野さんが「宮古島の人たちの結束は固いし、それも良いところはあるが、一方で外部の人が入ってくることで円滑に進むこともままあります」と話した。これに応じて、会場にいた地元参加者が「宮古の人たち同士でぶつかってしまうことがあるから、『緩衝材』としての第三者の必要性は感じます。良い方向に進むために」とコメントした。

1時間超の議論を経て、遠藤さんは「島の人、島の外の人も含めて色んな人たちと地域を作り上げることがそのままその地域の魅力になると思います。その土地に固有の強みをあらためて言葉にするのは難しさがありますが、そういった部分を引き出せる人が育っていくことが、精神文化の形成につながっていくことになるはずです」とまとめた。

1時間超の議論を経て、遠藤さんは「島の人、島の外の人も含めて色んな人たちと地域を作り上げることがそのままその地域の魅力になると思います。その土地に固有の強みをあらためて言葉にするのは難しさがありますが、そういった部分を引き出せる人が育っていくことが、精神文化の形成につながっていくことになるはずです」とまとめた。

沖縄島ももちろんだが、宮古島などの離島地域も含めて、沖縄は沖縄以外の地域に発信できる「コンテンツ」があまりにも多くあり、ポテンシャルも未だしばらくは尽きることはないように思える。しかしそれゆえに、沖縄の島々の魅力を利用・搾取ではない形で「活用」する見せ方や伝え方、そして共感や共鳴の仕方について考える必要があるはずだ。

そのためには、今すでにあるものや新しいもの、これまでは見えていなかったけれどずっとあるものを、どんな形で可視化し、繋ぎ、紡いでいくのか、そしてそれらをどうアウトプットしていくのか。そんな視点を持ちながら土地や人、そして文化に向き合っていくことが少し先の未来へと何かを手渡せる取っ掛かりになるかもしれない。

テキスト:真栄城潤一

構成:沖縄県文化振興会(沖縄アーツカウンシル)

<本ページに関するお問い合わせ>

公益財団法人沖縄県文化振興会 沖縄アーツカウンシル(沖縄文化芸術の創造発信支援事業 担当)

電 話:098-987-0926

メール:info-oac@okicul-pr.jp